Orientación Solar y Cristianización del Paisaje Sagrado en Santiago de Compostela.

ALTAR DE SOLOVIO

Resumen

Este estudio explora la hipótesis de que el enclave de Solovio, núcleo fundacional de Santiago de Compostela, fue originariamente un centro megalítico solar, cuyos altares estaban alineados con hitos paisajísticos marcadores de solsticios y equinoccios. Se argumenta que este esquema cósmico persistió durante la romanización, integrándose en el culto a divinidades como Jano y Júpiter, y fue finalmente cristianizado en la estructura tripartita de altares que configuran el primer complejo religioso compostelano. Se examinan datos arqueológicos, etimológicos, topográficos y astronómicos, proponiendo que Compostela es heredera de un lugar de culto solar precristiano, transformado sin destruir su significado cósmico.

Introducción

Antealtares

El origen de los tres altares de Compostela está ligado a la fundación del primer complejo religioso tras el descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago en el siglo IX.

Según la tradición y documentos históricos, tras la confirmación del hallazgo por el obispo Teodomiro, el rey Alfonso II el Casto ordenó la construcción de una iglesia en el lugar, acompañada de un pequeño monasterio para custodiar las reliquias y organizar el culto[1][4][5][10].

TRES ALTARES EN LA CATEDRAL

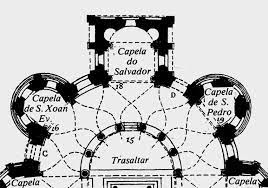

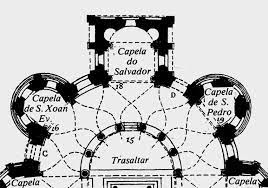

El monasterio, conocido como “San Paio de Antealtares”, recibió ese nombre porque su iglesia contaba con “tres altares” situados en la parte anterior al espacio que albergaba la tumba del Apóstol. Estos altares estaban consagrados al Salvador, San Pedro y San Juan Evangelista. [4][6].

La función de estos altares era servir al culto de los primeros peregrinos y a la liturgia diaria de la comunidad monástica encargada de la custodia del sepulcro[2][4].

El uso de tres altares en la iglesia de Antealtares es una característica distintiva y está documentada en la Concordia de Antealtares de 1077, que recoge la misión original de orar y celebrar sobre el cuerpo del Apóstol y explica la disposición litúrgica de los altares[2][4][10].

Con el tiempo, la construcción de la gran catedral románica desplazó el monasterio y sus altares, pero el recuerdo de los tres altares permanece como parte fundamental del origen del culto compostelano[1][4].

Referencias:

[1] La Catedral de Santiago de Compostela https://womantosantiago.com/2022/05/catedral-santiago-compostela.html

[2] Ara de Antealtares - Tesoros Hispánicos de la Liturgia Medieval https://www.ucm.es/tesoros/ara-antealtares

[3] La interminable y agitada peripecia de las columnas románicas del ... https://www.eldiario.es/galicia/interminable-agitada-peripecia-columnas-romanicas-altar-apostol-santiago_1_11498225.html

[4] Xacopedia San Paio de Antealtares, monasterio de https://xacopedia.com/San_Paio_de_Antealtares_monasterio_de

[5] Catedral de Santiago de Compostela - Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago_de_Compostela

[6] SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITELES DE LA CABECERA https://www.romanicoaragones.com/colaboraciones/Colaboraciones043905-CABECERA%20SANTIAGO.htm

[7] Las 3 tumbas del Apóstol Santiago - Mundiplus https://www.mundiplus.com/blog/las-3-tumbas-del-apostol-santiago/

[8] Altar mayor | Recorrido de la Catedral - Turismo de Santiago https://www.santiagoturismo.com/percorrido/altar-mayor

[9] [PDF] El altar mayor y el altar matinal en el presbiterio de la Catedral de ... https://www.caminosdelromanico.com/gest/public/archivos_investigacions/16/12/-altar-santiago-compostela.pdf

[10] Historia de la parroquia de San Xoán https://campanariodesanxoan.com/index.php/historia-de-la-parroquia/

Santiago de Compostela, uno de los santuarios cristianos más importantes de Occidente, se ha explicado tradicionalmente como creación ex novo tras el descubrimiento del sepulcro apostólico en el siglo IX. Sin embargo, estudios arqueológicos, documentación medieval y lecturas etimológicas del paisaje compostelano sugieren que el lugar posee una memoria sagrada anterior, vinculada a cultos solares y estructuras megalíticas.

Entre estos indicios destacan:

-Hallazgos romanos (ara dedicada a Júpiter) en los cimientos de la Catedral (Hoskin, 2001; Taín Guzmán, 2019);

-Referencias a un ídolo de Jano en Solovio (Fernández de Boán, ca. 1633-1646);

-La orientación astronómica de hitos paisajísticos visibles desde Compostela;

-La disposición tripartita de altares cristianos, que podría reproducir un esquema solar preexistente.

Este artículo propone que Compostela no surge en el vacío histórico, sino sobre un enclave solar megalítico, conservado a través de la romanización y resignificado por el cristianismo.

Salida del sol por el Pico Sacro en el solsticio de invierno

Imágenes de Antón Bouzas Sierra

Etimología de Solovio

En gallego lobio, "galería, pasillo emparrado"

Etimología y función

Cuenta la leyenda que un ermitaño llamado Paio, que vivía, en los primeros años del siglo IX, en el lugar de Solovio, donde hoy se levanta la iglesia de San Fiz, fue el primero en avistar las luces, desde ese mismo lugar, que indicaban el punto donde estaba situado el sepulcro del Apóstol.

La hipótesis etimológica propuesta identifica So-lovio con la idea de “pasaje” o “umbral.” Este significado es coherente con el carácter liminal que caracteriza los espacios dedicados a Jano, dios de las puertas, de los comienzos y de las transiciones. En la religión romana, Jano presidía tanto los cambios temporales (ciclos solares, inicios de año) como espaciales (puertas, caminos).

Caridad Arias relaciona la partícula aumentativa celta «so/ su»: el bueno, o el gran. De donde Solovio sería "El gran pasaje". El enclave de Solovio, por tanto, no sería un simple lugar físico, sino un espacio liminar, punto de paso entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo celeste.

En la obra de Miguel Taín Guzmán (2019), se recoge cómo los hermanos Juan y Pedro Fernández de Boán (siglo XVII) afirman que en el lugar de Solovio existía un ídolo dedicado a Jano, lo cual llevó a algunos a llamar a Santiago “Janaso.”

“Que por aquí llegaba la ciudad vieja de Solovio, donde estaba un ídolo al dios Jano y, por tanto, algunos historiadores llaman a Santiago Janaso.”

Miguel Taín Guzmán. La ciudad de Santiago de Compostela según los hermanos Juan y Pedro Fernández de Boán (ca. 1633-1646)- Consorcio de Santiago, 2019

Esta mención no es anecdótica. Revela la persistencia de un trasfondo pagano y solar en el espacio donde se asienta Compostela. La presencia de Jano en el lugar de Solovio.

En el mundo romano Jano era el Señor del Pasaje. El "Callis Ianus".

.gif)

JANO

Fiz: Felicidad, Conocimiento y Orden Cósmico

La figura de San Fiz (Félix) añade una dimensión simbólica a Solovio. Aunque etimológicamente significa “feliz,” en el contexto clásico, felicitas se relacionaba con el conocimiento del orden cósmico y con la prosperidad derivada de comprender y respetar las leyes naturales. Vitruvio, en De Architectura (VI, Praef.), asocia felicidad y sabiduría en la planificación de ciudades y templos, subrayando la importancia de las orientaciones astronómicas en la arquitectura sacra.

Así, San Fiz puede interpretarse como símbolo del saber arquitectónico y cósmico, personificación cristiana del antiguo augur romano que lee el cielo para fundar espacios sagrados.

Paio: El que Busca y Mira al Cielo

La figura de Paio es clave en las crónicas jacobeas. Se le describe como quien, mirando al cielo en Solovio, identifica el signo lumínico que conduce al descubrimiento del sepulcro apostólico. Etimológicamente, “Paio” se ha vinculado a paganus (hombre del campo), pero también puede significar “el que busca” o “el explorador.”

En la presente hipótesis, Paio es el continuador del saber augural romano, un lector de signos celestes que, bajo la fe cristiana, legitima la fundación de la nueva ciudad en un enclave ya sacralizado por su relación astronómica.

La iglesia de San Fiz de Solovio,

reconocida como las más antigua de la ciudad, establece su eje

principal según la orientación del antiguo Decumanus Máximo del

enclave romano de Asseconia, orientado a la cima del Monte do Viso

según la dirección Este-Oeste. El edificio guarda en su disposición

la axialidad del altar solar original.

.jpg)

AMANECER EN COMPOSTELA

Solovio y la tradición megalítica

La Galicia prerromana presenta abundantes estructuras megalíticas orientadas astronómicamente (Magli, 2019). La hipótesis planteada en este trabajo es que Solovio podría haber albergado un altar megalítico orientado a tres puntos singulares en el horizonte visible:

-Dispuestos axialmente respecto al horizonte;

-Alineados con hitos montañosos marcadores de los ciclos solares;

Solovio no es solo un lugar de culto cristiano primitivo (San Fiz de Solovio), sino el enclave original de altares solares megalíticos.

Solovio se situó en época romana (siglo I a.C.) en el eje Este-Oeste de la primitiva Asseconia, posiblemente donde se hallaba el templo o ara dedicada a Jano.

Jano es el dios de las puertas, los comienzos y el tiempo, patrón del primer día del año (el “día de Jano”) y de las transiciones solares. Y Señor del Pasaje, del "Callis Ianus".

Su representación con dos rostros (uno mirando atrás y otro adelante), y en ocasiones con tres, simboliza perfectamente los solsticios y los equinoccios, el ir y venir del sol.

La relación de Solovio con los tres picos solares (Monte do Gozo, Monte do Viso y Pico Sacro) refuerza esta lectura:

Jano personifica el control del ciclo solar; Solovio era el centro geométrico y simbólico que observaba esas salidas del sol en fechas sagradas;

HORIZONTE SOLAR DESDE SOLOVIO

Horizonte Solar de Compostela

Los tres picos solares

Desde el centro urbano compostelano (Solovio) se observan tres montes prominentes:

Monte do Gozo → Este → solsticio de verano;

Monte do Viso → Centro → equinoccios;

Pico Sacro → Oeste → solsticio de invierno.

Estos picos actúan como marcadores naturales del calendario solar, fenómeno ampliamente documentado en santuarios megalíticos europeos (Hoskin, 2001). La hipótesis es que los altares megalíticos de Solovio estaban orientados hacia estos puntos, convirtiendo Compostela en un observatorio ritual.

El eje solar en Compostela

La disposición del espacio religioso compostelano revela una notable coherencia con este esquema:

el eje Este-Oeste se proyecta sobre el plano de las basílicas medievales;

los tres altares primitivos están ubicados de forma que podría remitir a un patrón astronómico:

San Juan → Oriente → vinculado al amanecer estival;

Salvador → centro → marcando los equinoccios;

San Pedro → Occidente → ligado al ocaso invernal.

De Jano a Santiago

La transición de Jano a Santiago en Compostela ilustra un proceso que es al mismo tiempo religioso y astronómico:

Los cultos romanos y prerromanos (Jano, Júpiter) se asentaban en lugares estratégicos astronómicamente.

La cristianización no destruye esos lugares, sino que los resignifica:

el templo de Jano → el altar cristiano en Solovio;

las orientaciones solares → las advocaciones cristianas de los tres altares;

el control del tiempo y el espacio → la liturgia y el calendario cristiano.

Incluso el nombre “Janaso” conserva ( en el siglo XVII) la memoria latente de ese pasado solar y romano.

En síntesis:

Solovio es el núcleo original del culto solar en Compostela.

Allí pudo existir un templo a Jano, como indican testimonios del siglo XVII.

Jano, dios de los ciclos solares, conecta perfectamente con la disposición de los tres picos sagrados visibles desde Compostela.

JANO TRIFRONTE - SEÑOR DE LOS TIEMPOS

Jano, Júpiter y la continuidad cultual

Jano: dios de los umbrales y del tiempo

El testimonio de Fernández de Boán (s. XVII) refiere que en Solovio existía un ídolo dedicado a Jano, lo cual es coherente con: la función liminal del lugar; la organización solar de los espacios romanos; el carácter augural de la fundación de ciudades.

Jano no solo mira pasado y futuro (dos rostros), sino que, según interpretaciones místicas, posee un tercer rostro invisible: vinculado al orden cósmico; guardián de los ciclos solares; símbolo del eje axial que organiza espacio y tiempo.

La presencia de un ara a Júpiter en los muros de la Catedral sugiere que Compostela fue un centro relevante en el culto romano imperial. Júpiter y Jano comparten: el dominio sobre el cielo; el carácter regulador del orden cósmico; la función de legitimar el poder terrenal a través de la sacralidad del espacio.

Dicho esto, creemos que debe tenerse en cuenta que era común que los romanos construyesen templos dedicados a Júpiter Óptimo Máximo en el centro de las nuevas ciudades de las colonias. Allí era adorado con la forma de una piedra sagrada, conocida como Júpiter Lapis, sobre la que se realizaban juramentos.

Según el ritual de delimitación de una ciudad romana descrito por Pierre Grimal: “Una vez determinado el punto central de futuro enclave, según el orto solar en algún elemento singular en el horizonte, se fijaba donde se cruzarían el Decumanus y el Cardo máximo y se construía un templo dedicado a Júpiter situado en la parte más alta, desde donde los dioses podrían observar todo lo que iba a ocurrir en la futura urbe.”

De esta forma, la presencia antigua del dios Júpiter en el lugar de Asseconia toma fuerza material por la existencia de un ara dedicada a Júpiter Óptimo Máximo en los mismos muros de cimentación de una columna en la nave Sur de la Catedral, en el lugar en donde la teoría urbanística determina que debería erigirse el templo a esta divinidad romana.

.jpg)

Júpiter y la legitimidad imperial

Cristianización del esquema solar

Los tres altares cristianos

Los tres altares cristianos heredan la función solar y ritual de ese enclave megalítico.

El paso de Jano a Santiago es la cristianización de un espacio solar y astronómico, manteniendo su sacralidad.

La primitiva iglesia de Santiago contaba con tres altares, documentados en la Concordia de Antealtares (1077):

Capilla de San Juan Evangelista

Capilla del Salvador

Capilla de San Pedro

Según la reconstrucción de M. Castiñeiras (2009), estos altares se disponen en una configuración que sugiere una traducción cristiana del esquema solar preexistente.

De lo megalítico a lo cristiano

Se propone que el proceso de cristianización no eliminó la sacralidad solar, sino que la resignificó:

San Juan → asociado a luz creciente y revelación → solsticio de verano;

Salvador → equilibrio y redención → equinoccios;

San Pedro → fundamento y sol invernal → solsticio de invierno.

La estructura altárica cristiana sería así la continuación simbólica de los tres altares megalíticos de Solovio.

Compostela como Ciudad Jánica

El triple rostro de Compostela

Compostela puede entenderse como una ciudad jánica: un lugar de tránsito entre mundos; con orientación solar precisa; heredera de tradiciones megalíticas y romanas; refundada por el cristianismo sin destruir su carácter cósmico.

Implicaciones para la arqueología y la historia

La hipótesis aquí expuesta plantea nuevas líneas de investigación: prospecciones arqueológicas para localizar estructuras megalíticas bajo el actual casco urbano; estudios arqueoastronómicos sobre la orientación de templos y altares; análisis toponímico y documental de nombres como Solovio, Fiz y Payo; integración de la arqueología con la historia de las religiones y la astronomía cultural.

Conclusión.

Solovio fue probablemente un lugar sagrado megalítico, con altares orientados astronómicamente.

Este esquema fue conservado en época romana, integrándose en el culto a Jano y Júpiter.

El cristianismo heredó y resignificó esta sacralidad mediante la disposición tripartita de sus altares.

Compostela es una ciudad cósmica, cuya fundación está indisolublemente ligada a la lectura solar del paisaje gallego.

La continuidad entre el mundo megalítico, el romano y el cristiano en Compostela revela una memoria sagrada de larga duración, todavía perceptible en su urbanismo, su liturgia y su identidad como meta del Camino.

LOS TRES ALTARES EN LA QUINTANA DE COMPOSTELA

© Carlos Sánchez-Montaña 2025

MAS INFORMACIÓN:

ASSECONIA

La Memoria Olvidada

Anteriormente hemos abordado el significado del topónimo Asseconia, y hemos desvelado diferentes hipótesis sobre la forma del enclave y sobre el emplazamiento del teatro.

CAPÍTULOS DE LA INVESTIGACIÓN EN CURSO

Bibliografía

Castiñeiras, M. (2009). Cursos Aguilar de Campoo. Plano de Antealtares.

Fernández de Boán, J. y P. (ca. 1633-1646). Relaciones de la ciudad vieja de Solovio. Citado en Taín Guzmán (2019).

Hoskin, M. (2001). Tombs, Temples and Their Orientations. Ocarina Books.

Magli, G. (2019). Archaeoastronomy: Introduction to the Science of Stars and Stones. Springer.

Taín Guzmán, M. (2019). La ciudad de Santiago de Compostela según los hermanos Juan y Pedro Fernández de Boán (ca. 1633-1646). Santiago de Compostela: Biblioteca Científica Compostelana.

Vitruvio. De Architectura.

Xacopedia. Entrada “San Paio de Antealtares”. https://xacopedia.com/San_Paio_de_Antealtares_monasterio_de

.jpg)

.gif)

.jpg)

.jpg)

.jpg)